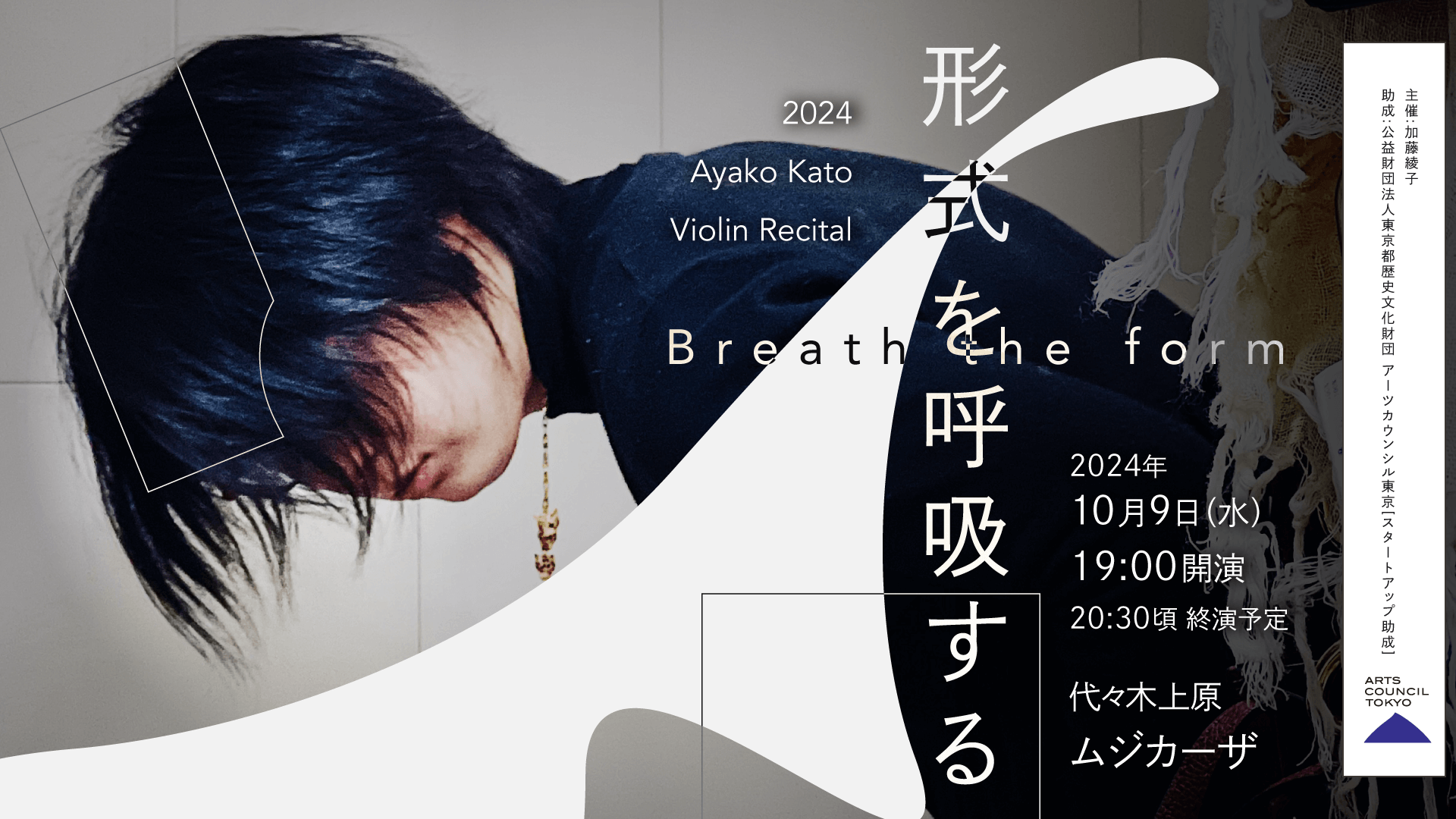

形式(かたち)を呼吸する ── 加藤綾子 ヴァイオリン・リサイタル 2024

Breath the Form – AYAKO KATO VIOLIN RECITAL 2024

2024年10月9日(水) 19時

東京・代々木上原ムジカーザ

一般 ¥3,000 学生 ¥500

チケットサイト https://teket.jp/10243/36992

【プログラム】

J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ BWV1015

灰街令:Palimpsest and Coda for 1001(初演)

西村朗:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番《炎の文字》

デュティユ:ヴァイオリン協奏曲《夢想の樹》

加藤綾子(ヴァイオリン)

大瀧拓哉(ピアノ)

灰街令(作曲)

門田和峻(録音)

山田サトシ(写真・動画)

主催:加藤綾子

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[スタートアップ助成]

Wednesday, October 9, 2024 19:00

Yoyogi Uehara MUSICASA, Tokyo

Adult ¥3,000 Students ¥500

Ticket website https://teket.jp/10243/36992

[Program]

J.S.Bach: Sonata for violin and harpsichord BWV1015

A. Nishimura: Solo violin sonata No. 3 “Characters of Flame”

R. Haimachi: Palimpsest and Coda for 1001(Premier performance)

H. Dutilleux: Violin concerto “Tree of Dreams”

Ayako Kato (violin)

Takuya Otaki (piano)

Rei Haichai (composer)

Kazutaka Monden (sound recording)

Satoshi Yamada (photos and video)

Organized by Ayako Kato

Supported by Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

REVIEW

評者:西村紗知

【公演評】形式(かたち)を呼吸する ─ 加藤綾子 ヴァイオリン・リサイタル2024|西村紗知

PROGRAM NOTE

解説:加藤綾子(一部除く)

Text by Ayako KATO* *in Japanese only

J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ BWV1015

形式(かたち)をテーマに据えたとき、デュティユーの対を成す存在として真っ先に浮かんだ作曲家が、ヨハン・ゼバスティアン・バッハだった。当初は彼の無伴奏ソナタを想定したけれど、今回のリサイタルの根底にあるもの──余白、呼吸、やわらかさ──を連想し、鍵盤奏者とのソナタを選ぶことになった。

「チェンバロ」のためのソナタを現代のピアノで演奏することについては、後述のデュティユーとも議論が被るため、ここでは割愛する。息を吸って吐き、ヴァイオリンとピアノの対等なアンサンブルを、素直に受け入れてみよう。

灰街令:Palimpsest and Coda for 1001(初演)

(作曲者による解説)

J.S.バッハの『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』の「ソナタ第一番」(BWV1001)から第一楽章が下敷きとなっている。

かつて貴重であった羊皮紙を再利用するために、既に書かれた文面を消して新しい文字が上書きされたそれをパリンプセストという。本作ではあたかも羊皮紙を使いまわすように、バッハの書いた音符たちの一部を削除し、その上から音楽を書きつけ、曲の終わりにコーダをつけ加えた。

これまでのわたしのいくつかの作品にもみられたような、西洋芸術音楽の伝統の正統な伝承の不可能性、正典的作品との即物的な関係、異質なマテリアルの並置などの特徴がこの曲にもあらわれているだろう。とはいえコンセプトを抜きに構築物として興味深いものを目指したことは言うまでもない。

(演奏者よりコメント)

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ」というテーマで書いてほしい。このテーマを形式そのものとしてとらえても、メタ的にとらえても構わない──という旨で、作曲をお願いした。結果として、今日の開幕はくしくも「J.S.バッハ」が並ぶものとなった。演奏時間は7分程度。

灰街さんは、譜面音楽でもトラックメイキングでも、とてもうつくしい音楽をつくる作曲家である。初めて楽譜をみた時、そこには特殊なもの・奇異なもの・スタンダードなもの、といった分け隔てはなくて、ただうつくしいからそこにある音楽だとおもった。これ以上、わたしから付け加えるべきことばは、いい意味で不要だ。自分のリサイタルで、灰街さんの作品を初演できることが、うれしくて仕方ない。

西村朗:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番《炎の文字》

西村朗は、3曲の無伴奏ヴァイオリンのためのソナタを書いている。いずれも2000年代に書かれたもので、第1番〈呪文〉、第2番〈霊媒〉、そして第3番〈炎の文字〉と続く。このソナタ集は全音楽譜出版社から出版(2008年初版)されており、冒頭に、作曲者自らの簡潔な解説が掲載されている。それによれば〈炎の文字〉は“一種の幻想曲”だという。

自筆譜は精密な設計図のようで、ヴァイオリンの4本の弦それぞれが、異なる声部のように段を分かつ箇所がある。つまり、G線が最下段、D線が下から2段目、A線が下から3段目、最上段にE線……という具合だ。2本の弦でも同じ書き方が登場する。複数人が同一の音をうたって(弾いて)微妙にずれてしまう様子を、ヴァイオリン一挺で表そうとしたのかもしれない。

基本的に、タイトル通り「炎」が表現されている楽曲だと受け取って構わないだろう。ただその炎は、暖を取るためのものではない。人々の祈り、苦しみ、そして投げ打たれる供物を貪欲に呑み込んで燃え上がる、そういう生き物だ。虚空に描かれる文字は、なにを意味するのだろう。2007年初演。

デュティユ:ヴァイオリン協奏曲《夢想の樹》

らるぶる・で・そんじゅ。“夢想の樹”。仏語のタイトルを冠するこの協奏曲との出会いは、コロナ禍によるロックダウン真っ只中のベルギー、マーク・ダネル先生とのやりとりだった。修了試験では2つの課題──45分程度のリサイタルと、協奏曲全楽章──をクリアしなくてはならない。選曲に悩む私に、先生は見知らぬアルファベットが並ぶリストを送ってくれた。Rihm, Lachenmann, Hersant, Mantovani, Ades, そして Dutilleux(デュティユ−)。

『チェロと管弦楽のための〈遥か遠くの世界〉』や『弦楽四重奏曲〈こうして夜は〉』など、デュティユーは自作に多くの名前を与え、詩人や絵のタイトルから引用することもあった。〈夢想の樹〉は作曲者本人の創作で、他には「音響の樹」や「抒情の樹」などの候補があったらしい。いずれにせよ、デュティユーはいつも、大きな樹のかたちに惹きつけられていた。故郷フランスのドゥーエ、アメリカのタングルウッド、イタリアのメディチ荘……樹を前に立ち止まったり、その根本で昼寝したこともあっただろう。

協奏曲は4つの楽章と、それらに挟まれた3つの「Interlude(間奏曲)」から成る。全曲を通して楽章間はなく、一本の幹から枝葉が絶えず伸び、絡み合うようだ。3つの間奏曲では、カリヨン──鐘楼などに設置される鐘のような音色の楽器──を思わせる音形が現れる。

ヴァイオリンの最低音Gから始まり、じわじわと高音域に上り詰めていく第1楽章。鐘の音が鳴り響くと、1つ目の間奏曲だ。ソロ・ヴァイオリンによるカデンツァ的なパートは、間を置かず伴奏とともに雪崩れ込み、3連符が譜面を覆い尽くす第2楽章へ。真っ黒な音の群れはやがて一つになり、2つ目の間奏曲があっという間に駆け抜けていく。緩徐楽章にあたる第3楽章の夢想に浸かっていると、演奏者たちがとある所作を始め、デュティユーいわく「静止状態の音楽」があらわれる。なぜこれが静止なのか、ちょっと考えさせられる。そして終楽章。打楽器的な掛け合いが繰り広げられる最中、遠くから最後の鐘が響き、束の間のまどろみが訪れる。けれど、それはほんの一瞬。鐘の音は掠れ、崩され、詰まっていき、最後は押し寄せて決壊する。デュティユーの音響は、ときとしてソリストを覆い隠すほどに厚いが、どんなに苛烈なリズムや跳躍、パッセージでも、そこには歌がある、と感じている。作曲者自身は、声楽曲に対して苦手意識のようなものがあったそうだけれど。

最後に、ピアノ伴奏による協奏曲について書いておきたい。オーケストラ譜をピアノ演奏に落とし込んだ譜面は「Redcution」、つまり「縮小」された譜面とも呼ばれる。オーケストラをピアノ単独で再現するために、オリジナルの総譜から音を削り、ピアノで演奏できる要素に絞っていく。ピアノ伴奏版の協奏曲が、発表会や試験といったクローズドな場を除いてほとんど演奏されない理由は、たぶん「本来あるはずの要素を削った楽譜」という認識があるからだろう。実際、あんまりな譜面が存在することも事実で、ピアニストと共に頭を抱えるケースもしばしばある。

一方、ピアノ伴奏による協奏曲は、多くの演奏家を形作る、重要なルーツのひとつでもある。わたし自身、何度、ピアニストとともに協奏曲を弾いてきたかわからない。ある作品を受け継ぐために、その譜面を忠実に再現する試みと同じくらい、時代や人々に適した形態を選び、ひらかれた場で上演する試みも、必要ではないだろうか。今日、デュティユーの協奏曲を耳にする機会は、この国にどれほどあるだろう? その知名度から、決して集客しやすいとは言い難い協奏曲を選び、ソリストとオーケストラと会場と楽譜を確保し、巨大な予算を調達できる制作者や団体は、いま、この国にどれだけ存在しているだろう?

大きすぎるかたちを、いま、もっとも適したかたちに呼吸し直すこと。どこまでも広がる樹々の枝葉を見上げるだけではなく、ちいさな苗床にみずからの手で植え、抱え、育ててゆきたいのだ。

GALLERY

STAGE photos ©︎YAMADA Satoshi